导读 水电发电是一种新兴可持续的发电方式,通过固体表面与自然界中水分子(包括雨滴、波浪、湿度和自然蒸发引起的水流)的相互作用捕获能量,为水能收集提供了一条有前景的途径。在这些方法中,水蒸发诱导发电机(WEG)因其高度自发和连续发电特性(电压≈1 V,类似于干电池)而备受关注。近年来科研人员通过合成研究纳米碳材料、生物材料、过渡金属化合物、金属半导体、金属有机框架及复合材料等日益丰富的材料家族,致力于提升水蒸发诱导发电机(WEG)的发电性能。尽管取得显著进展,但目前能满足水蒸发发电需求的优质材料仍十分有限。因此,开发新型适用材料体系以提升WEG发电效率显得尤为重要。近期,南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林团队的朱印龙教授课题组首次提出将钙钛矿氧化物用于水蒸发发电领域,并且揭示了氧空位对提升输出电压的关键作用。研究团队通过调控钙钛矿氧化物中的氧空位,增强材料表面的表面电荷并促进固液界面水的分解,从而强化固-液相互作用,在毛细管通道中实现更高的离子传输速率,最终显著提升水蒸发诱导发电性能。这一成果为设计高性能水蒸发发电材料开辟新的路径。相关研究成果以“Engineering the o

IFS Celebrate Teacher's Day with Symposium on Educator Spirit and Development Strategies

9月10日上午,在第41个教师节来临之际,为响应学校“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”主题,大力弘扬教育家精神,加强新时代高素质专业化教师队伍建设,国际前沿科学研究院组织了庆祝教师节青年教师代表午餐座谈会。前沿院院长郭万林院士、长空学院副院长彭聪以及前沿院青年教师代表参加了此次座谈会。郭万林院士向与会教师致以节日的问候,并为青年教师提供了切实量身的指导和建议,鼓励青年教师要充分利用学校和研究院提供的平台,将个人成长融入学校、研究院发展大局,潜心育人、钻研学术,在教育科研事业中收获成就与快乐。彭聪教授分享了长空学院的发展模式以及并探讨了与前沿院未来合作共进的可能前景,介绍长空学院的教学管理和学生工作,强调教育成功关键是优秀培养计划以及专业指导老师的重要性。座谈会现场气氛热烈,青年教师代表分别结合自身教学科研作主题交流发言,围绕学校研究院“双一流”创建建设发展,从人才培养、科学研究、个人发展等方面,提出了多项建设性意见。此次座谈会不仅深化了思想交流,更进一步凝聚了发展合力,为研究院高质量发展注入强劲动力。日前,郭万林院士领衔的“物理力学前沿教师团队”入围第四批“全国高校黄大年式

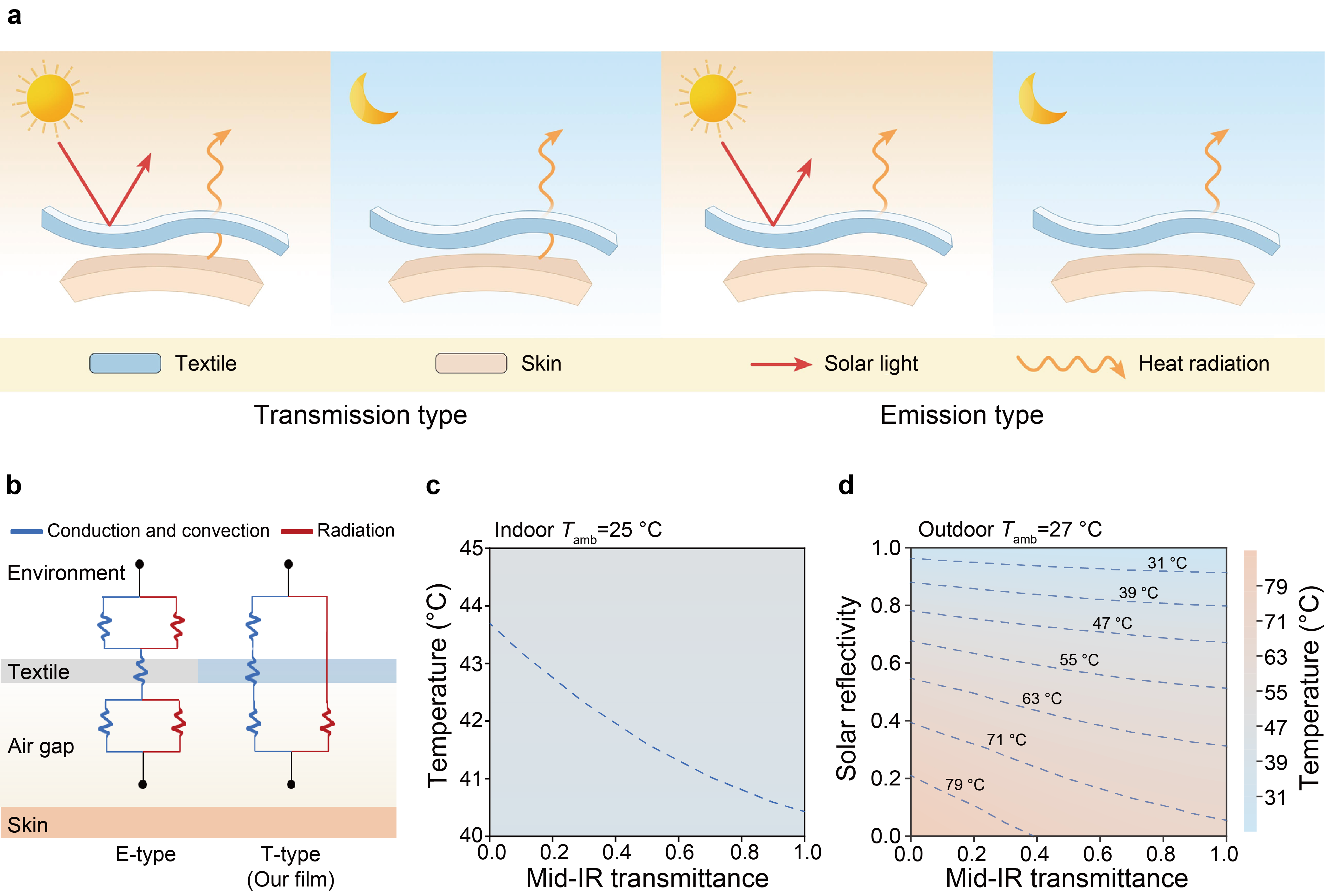

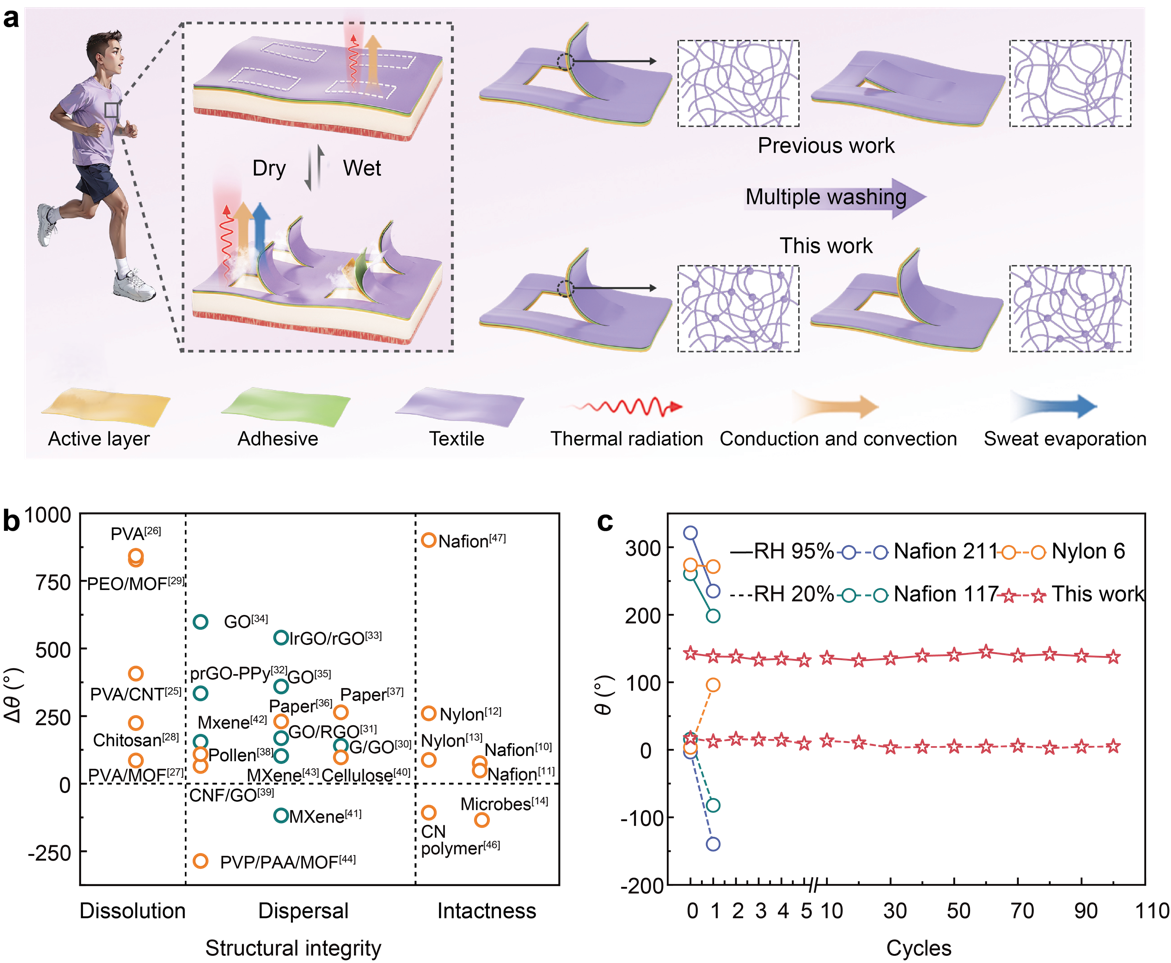

在全球气候变暖的挑战下,日间辐射制冷技术以其零能耗、低污染的独特优势,正成为绿色降温领域的新焦点。其中,能够同时高效反射太阳光并透射人体热辐射的透射型制冷材料,凭借其相较于发射型材料更低的热阻和更强的冷却潜力,为个人热管理提供了全新的技术路径。然而,现有制备方法面临成本高、污染重、性能有限等多重瓶颈,制约了其规模化应用进程。近日,南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士团队李秀强教授课题组率先提出 “固-固相分离法”,开发了一种高性能透射型日间辐射制冷薄膜及其绿色、可规模化制备技术。相关成果以题为High-performance transmission-type daytime radiative cooling film with a simple and scalable method发表于《Advanced Materials》。设计理论引领技术革新研究团队通过建立稳态传热模型,从理论层面深入阐释了透射型材料的本质优势。如图1所示,透射型材料构建了“热流双通道”机制:一方面通过超过95%的高太阳反射率有效阻断外部热量的输入,另一方面通过大于80%的高中红外透过率建立人体热

导读 碱性电解水制氢被认为是一种可规模化且经济可行的方法,能够实现大规模能源储存和可再生资源的利用。然而,碱性析氢反应(HER)在阴极的动力学缓慢,导致酸性和碱性电解质之间的活性差距较大,这主要源于涉及水解离(H2O→H*+ OH*)和羟基脱附(OH*+ e-→ OH-)的缓慢的Volmer步骤(图1a)。尽管已有大量研究致力于通过加速水解离和调控氢中间体吸附来改善碱性析氢动力学,但通常被忽视的Volmer步骤中的OH-脱附可能会导致活性位点处OH-过度积累,从而引起催化剂表面中毒和最终失活。因此,通过共同促进Volmer步骤中的水解离和OH-脱附,以及优化氢吸附来设计具有成本效益的电催化剂是非常理想的,但极具挑战性。南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士团队朱印龙教授课题组聚焦于碱性析氢反应中关键的Volmer步骤,通过引入反钙钛矿结构中的A位阳离子缺陷,协同调控电子结构及界面水行为,成功实现了对碱性析氢性能的显著提升。这一成果不仅为反钙钛矿材料在能源领域的应用提供了新的思路,也为设计高性能碱性析氢电催化剂开辟了新的途径。相关研究成果以“A-site cation defici

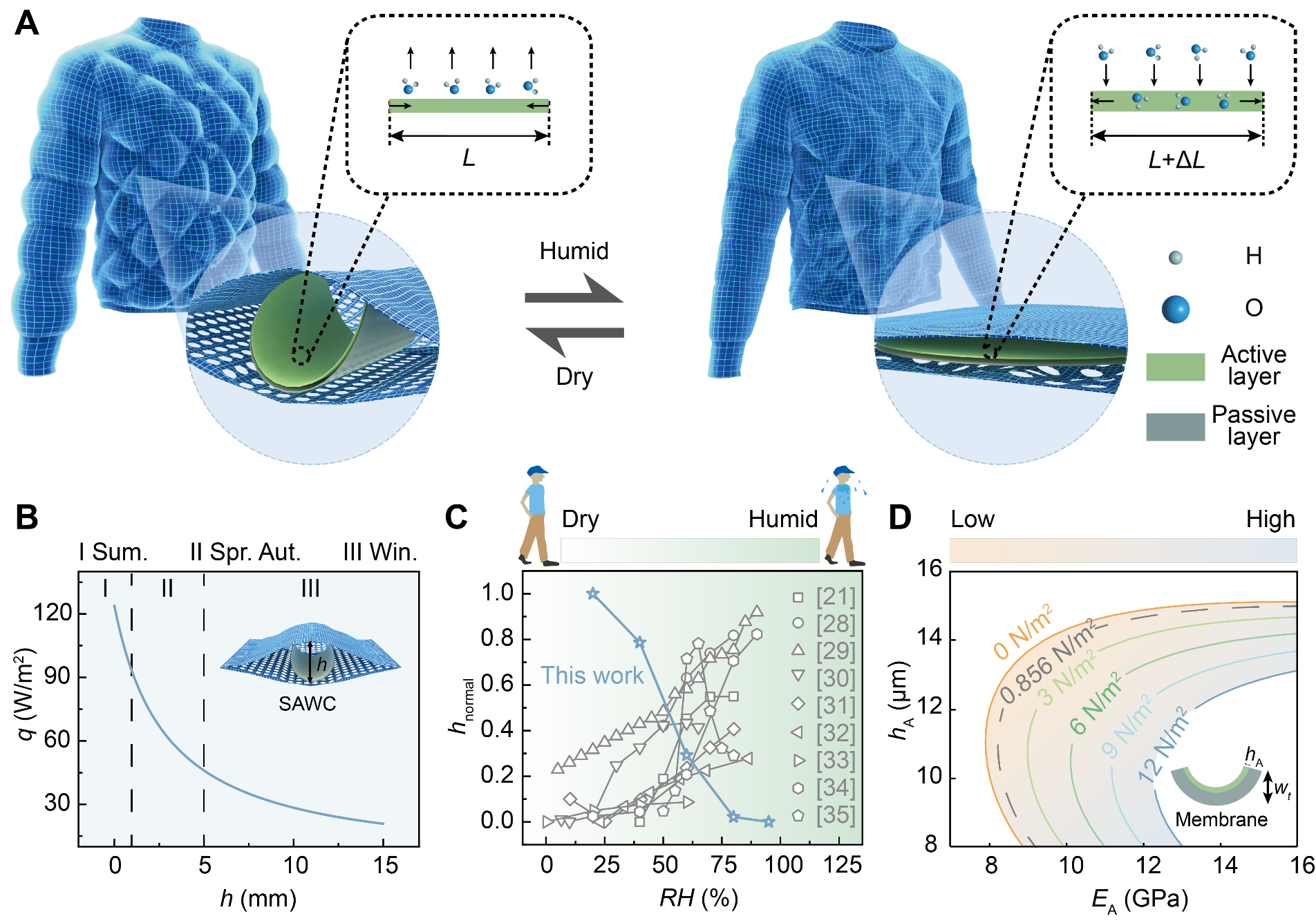

【IFS Research】Science Advances:Sweat sensitive adaptive warm clothing

个人热管理技术在提升人体舒适度与降低建筑能耗方面潜力巨大,但现有基于织物的自适应策略(如调控发射率或孔隙度)主要服务于夏季降温,其机制难以适配依赖低热导率“锁住”体热的冬季保暖服(如羽绒服)。自适应调节隔热层厚度虽为可行方向,然而当前方案主要响应外界环境温度变化,对人体核心生理变量——特别是动态变化的代谢产热水平——缺乏有效感知与响应能力,导致热调节功能与人体实际需求脱节。针对此瓶颈,利用汗液这一实时生理信号,有望实现基于生理需求的动态热管理,推动智能保暖服的进一步发展。南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士、张助华教授和李秀强教授合作开发出汗敏自适应保暖服(SAWC),其核心在于一种“逆湿度响应”填充材料。如图1,该材料主要由被动层和细菌纤维素层构成,干燥时自然卷曲增厚保温,而一旦接触汗湿,却会主动展平减薄,这与常规吸湿膨胀/弯曲的材料截然相反!这种独特的机制能及时主动降低衣物厚度,大幅提升散热效率,显著延长体感舒适时间,为保暖服饰提供了高效的热管理策略。相关工作以“Sweat sensitive adaptive warm clothing”为题发表于《Science Adv

个人热管理技术已成为提升人体舒适性及降低空调能耗的重要手段。其中,具备湿度响应特性的智能纺织品(例如可通过“襟翼”开合调节散热的材料)是一项关键技术。然而,目前多数材料依赖于较弱的分子间作用力,导致其在经过数次水洗后结构易受损,性能显著下降甚至失效,严重制约了其实际应用。因此,如何在保持高响应灵敏度的同时,提升材料的稳定性(尤其洗涤稳定性),已成为该领域亟需解决的核心问题。南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士团队李秀强教授和许莹副研究员合作创新性地利用强化学键“锁”住结构,实现智能织物耐洗性突破。团队研发出基于共价交联细菌纤维素-柠檬酸(BCCA)的智能材料,从根本上稳定了微观结构。经历200次湿度循环和100次水洗后,材料的湿度驱动形变性能依然保持稳定,耐洗性较现有材料提升了1-2个数量级(如图1)!相关成果以题为Super Stable Moisture-Responsive Actuator via Covalent Crosslinking for Efficient Personal Thermal Management发表于《Advanced Materials》。图

Igniting Research Dreams for a Shared Future: 2025 Lab Open Day Wraps Up at IFS

2025年7月12日,南京航空航天大学国际前沿科学研究院暑期实验室开放日活动在学校将军路校区和明故宫校区成功举办。来自全国多所高校的优秀本科生参加了此次活动。

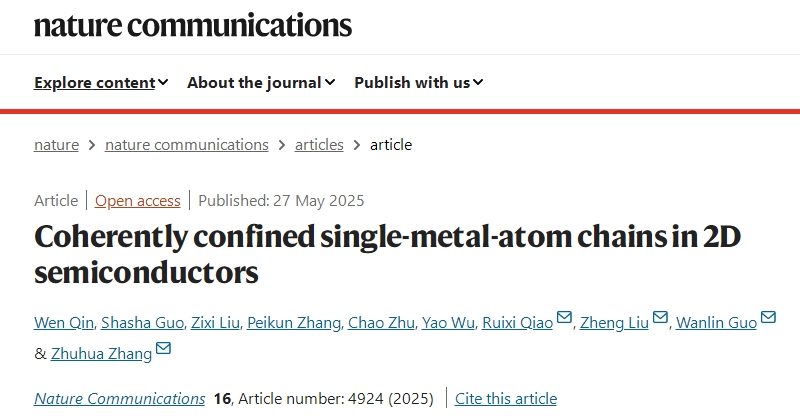

【IFS Research】Coherently confined single-metal-atom chains in 2D semiconductors

【导读】南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士、张助华教授、乔瑞喜副研究员联合南洋理工大学刘政教授等团队,在金属单原子链的原子制造领域取得突破。研究团队基于二维硫族化合物晶界的限域效应,首次从理论层面提出一套标准化筛选方案,预测了这类二维半导体晶界能诱导形成单金属原子链的元素种类,并被合作实验全部证实。该成果将物质制造的极限进一步推进至单原子链尺度,以“二维半导体中共格限域的单金属原子链”(Coherently confined single-metal-atom chains in 2D semiconductors)为题,近期在线发表于《自然·通讯》。【研究背景】一维材料由于受限的维度与非局域的电子态,不但表现出诸多优异的物理特性,同时也可维持有效的载流子传输,有望在量子物态调控、新一代先进制程电子、光电器件等领域取得广泛应用。其中,单金属原子链(single-metal-atom chains, SMACs)作为一维结构的终极表现形式,因其极致的几何限域效应,可展现量子化电导、自旋极化输运等新奇物态,被认为是研究量子关联效应、构筑新型量子器件的理想平台。常规手段通过机械拉伸

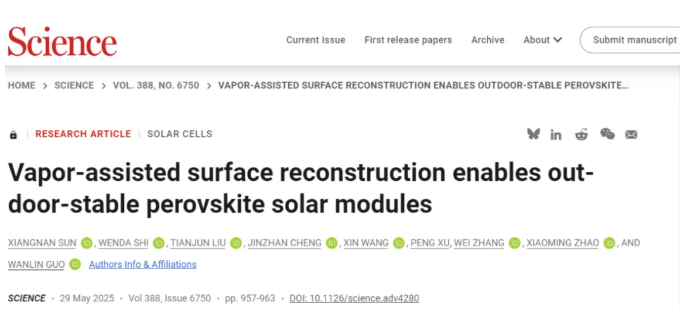

Another Milestone in Science! Commercial-Scale Perovskite Solar Cells Achieve Breakthrough!

前沿院郭万林教授和赵晓明教授团队继2024年7月开发气相氟化技术实现大面积钙钛矿太阳能电池的均匀稳定化后,于2025年5月30日再次在《Science》发表最新成果“Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskite solar modules”

前沿院李秀强课题组连续在期刊Nano Letters上发表重要研究进展,助力高效热管理和能量利用

近日,南航国际前沿科学研究院郭万林院士团队李秀强教授在《Nano Letters》期刊上连续发表两篇重要研究成果。其中一篇研究聚焦于高热导率的二维共价有机框架(COF)薄膜,另一篇则探讨了一种具备高效加热与冷却管理能力的自清洁Janus纺织品。这两项研究成果为现代电子设备的热管理以及户外环境下的热舒适性提供了创新性的技术方案。在第一项研究中,所开发的二维聚酰胺薄膜成功实现了高结晶度的垂直取向结构,显著提升了聚合物在厚度方向上的热导率。实验测得该薄膜的热导率为1.16 ± 0.05 W/(m·K),较传统块体聚酰胺(0.34 ± 0.03 W/(m·K))提高了三倍以上,并与分子动力学模拟预测值(1.11 ± 0.07 W/(m·K))高度吻合。通过声子色散计算结合透射电子显微镜(TEM)表征,进一步验证了其高结晶度和垂直取向结构能够有效减少声子散射,从而显著提升热传输效率。此外,该薄膜在电子芯片封装等热管理领域展现出优异性能,为解决电子设备散热问题提供了创新性解决方案。论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c01036在第二篇研究中,所开

近日,《光明日报》两会特刊刊发我院院长郭万林院士的采访。现转发全文如下:《光明日报》(2025年03月07日06版)当今时代,科技创新的浪潮正以前所未有的速度席卷全球,深刻地改变着我们的生活和经济发展格局。许多令人瞩目的成果彰显着科技的巨大力量,呈现出科技创新和产业创新融合发展的蓬勃态势。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要发力点。习近平总书记在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调,科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。抓科技创新,要着眼建设现代化产业体系,坚持教育、科技、人才一起抓,既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的生产力。抓产业创新,要守牢实体经济这个根基,坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。今年的政府工作报告也提出,要“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”。目前,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,发展新质生产力必须遵循产业发展规律,统筹好新与旧、立与破、当前与长远的辩证关系。要坚持以科技创新引领产业创新,为新质生产力发展注入澎湃动能。人工智能的迅猛发展推动着社会生产力的

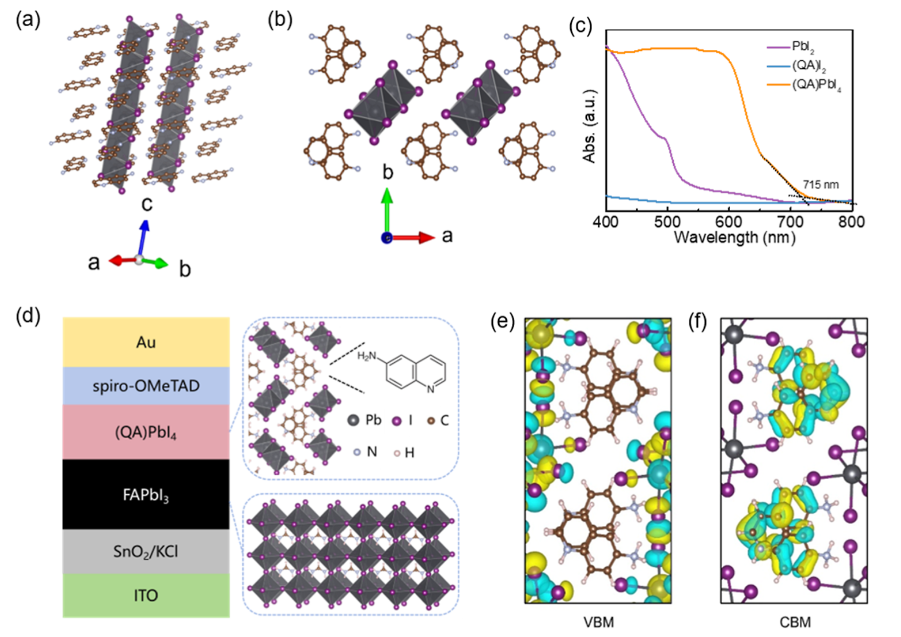

【IFS科研】前沿院本科生一作:一维/三维结合实现高性能钙钛矿太阳能电池

近日,前沿院团队在国际知名期刊ACS Applied Materials&Interfaces上发表题为“High-Performance Perovskite Solar Cells Enabled by One-Dimensional Capping Layer with Conjugated Ligands”的研究性论文。