个人热管理技术在提升人体舒适度与降低建筑能耗方面潜力巨大,但现有基于织物的自适应策略(如调控发射率或孔隙度)主要服务于夏季降温,其机制难以适配依赖低热导率“锁住”体热的冬季保暖服(如羽绒服)。自适应调节隔热层厚度虽为可行方向,然而当前方案主要响应外界环境温度变化,对人体核心生理变量——特别是动态变化的代谢产热水平——缺乏有效感知与响应能力,导致热调节功能与人体实际需求脱节。针对此瓶颈,利用汗液这一实时生理信号,有望实现基于生理需求的动态热管理,推动智能保暖服的进一步发展。

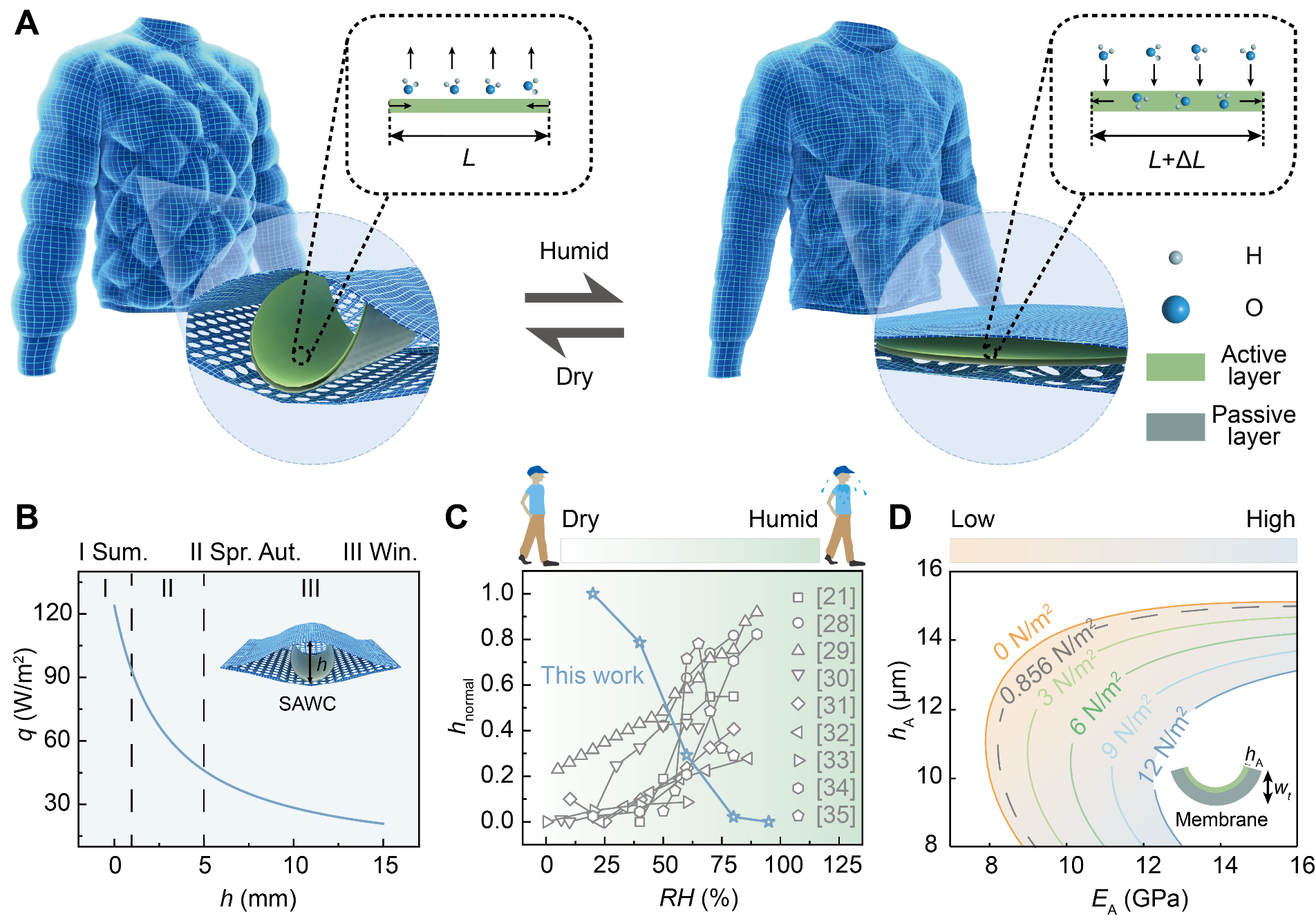

南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士、张助华教授和李秀强教授合作开发出汗敏自适应保暖服(SAWC),其核心在于一种“逆湿度响应”填充材料。如图1,该材料主要由被动层和细菌纤维素层构成,干燥时自然卷曲增厚保温,而一旦接触汗湿,却会主动展平减薄,这与常规吸湿膨胀/弯曲的材料截然相反!这种独特的机制能及时主动降低衣物厚度,大幅提升散热效率,显著延长体感舒适时间,为保暖服饰提供了高效的热管理策略。相关工作以“Sweat sensitive adaptive warm clothing”为题发表于《Science Advances》。该工作得到了中科院固体物理研究所孟国文研究员和芝加哥大学Po-Chun Hsu教授的指导。

图1. SAWC的概念和机制。

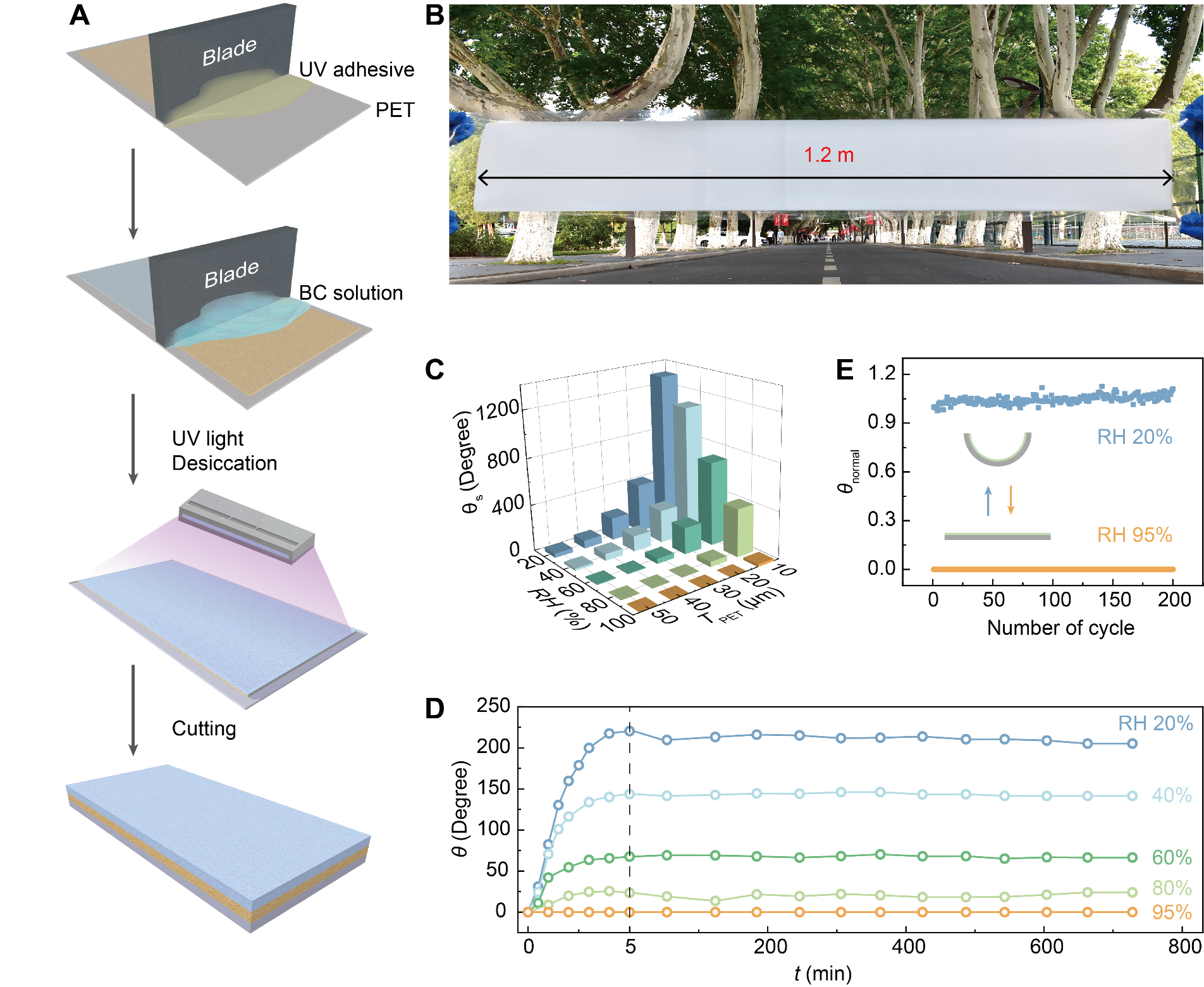

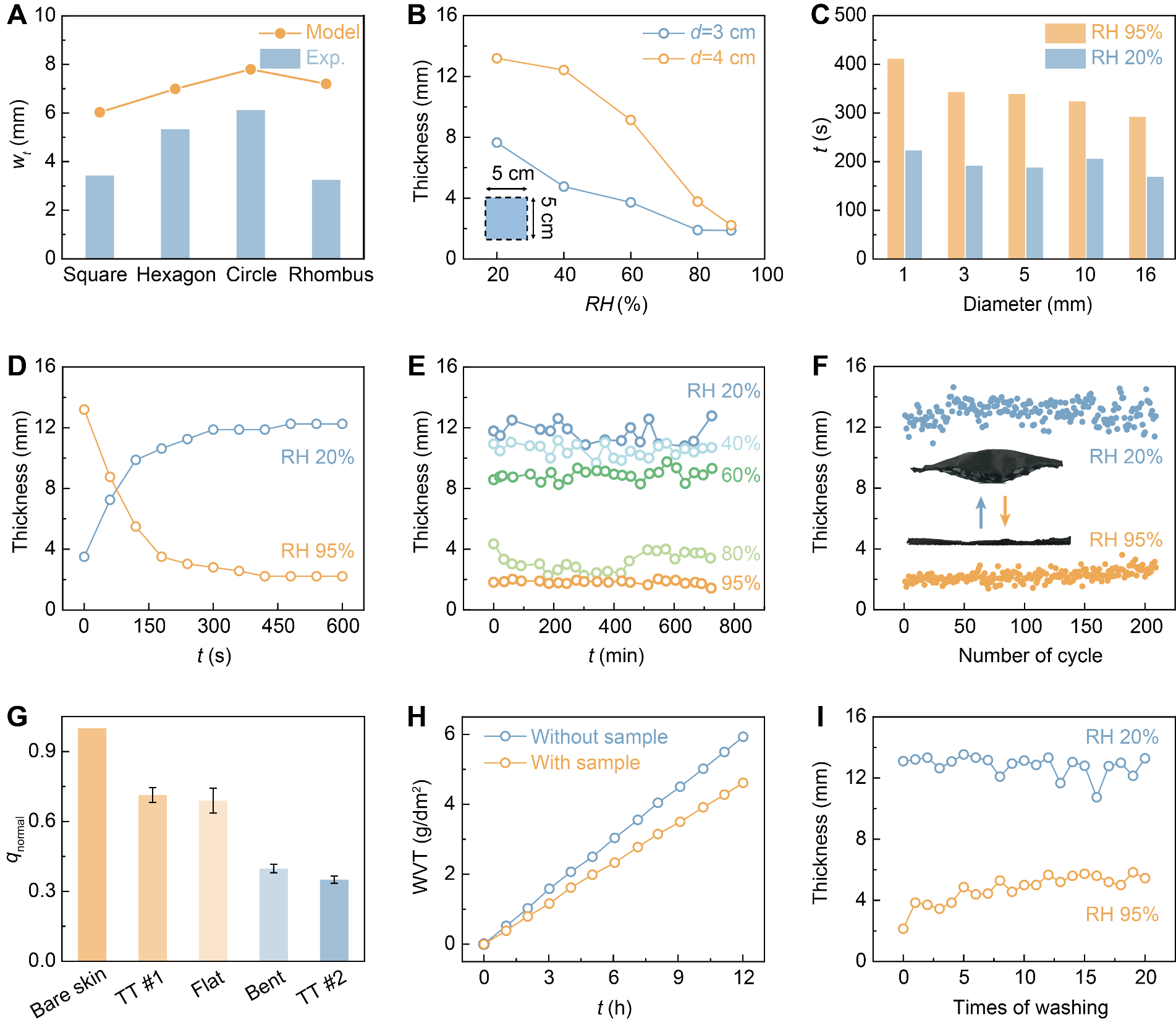

可量产的高性能“智能开关”!如图2和3,研究人员采用紫外固化-刮刀涂布技术,成功制备出可大规模生产的湿度响应薄膜。通过对薄膜形态、尺寸和结构的精心设计(特别是圆形设计优化了力学分布),SAWC实现了大幅(13 mm ↔ 2 mm)且可靠的厚度切换。湿度从20%升至95%时,薄膜弯曲角度单向递减,避免了高湿下可能出现的厚度“反弹”问题,确保了热管理的可靠性。SAWC热调节能力较传统羽绒服提高82.8%! 即使在严寒环境(-1.3 °C),它仍保有71%的性能优势。历经12小时持续运行、200次湿度循环测试及16单元集成阵列(20*20 cm2)测试,性能依然坚挺,为实际应用打下坚实基础。

图2. 薄膜的制备与表征。

图3. SAWC的优化与表征。

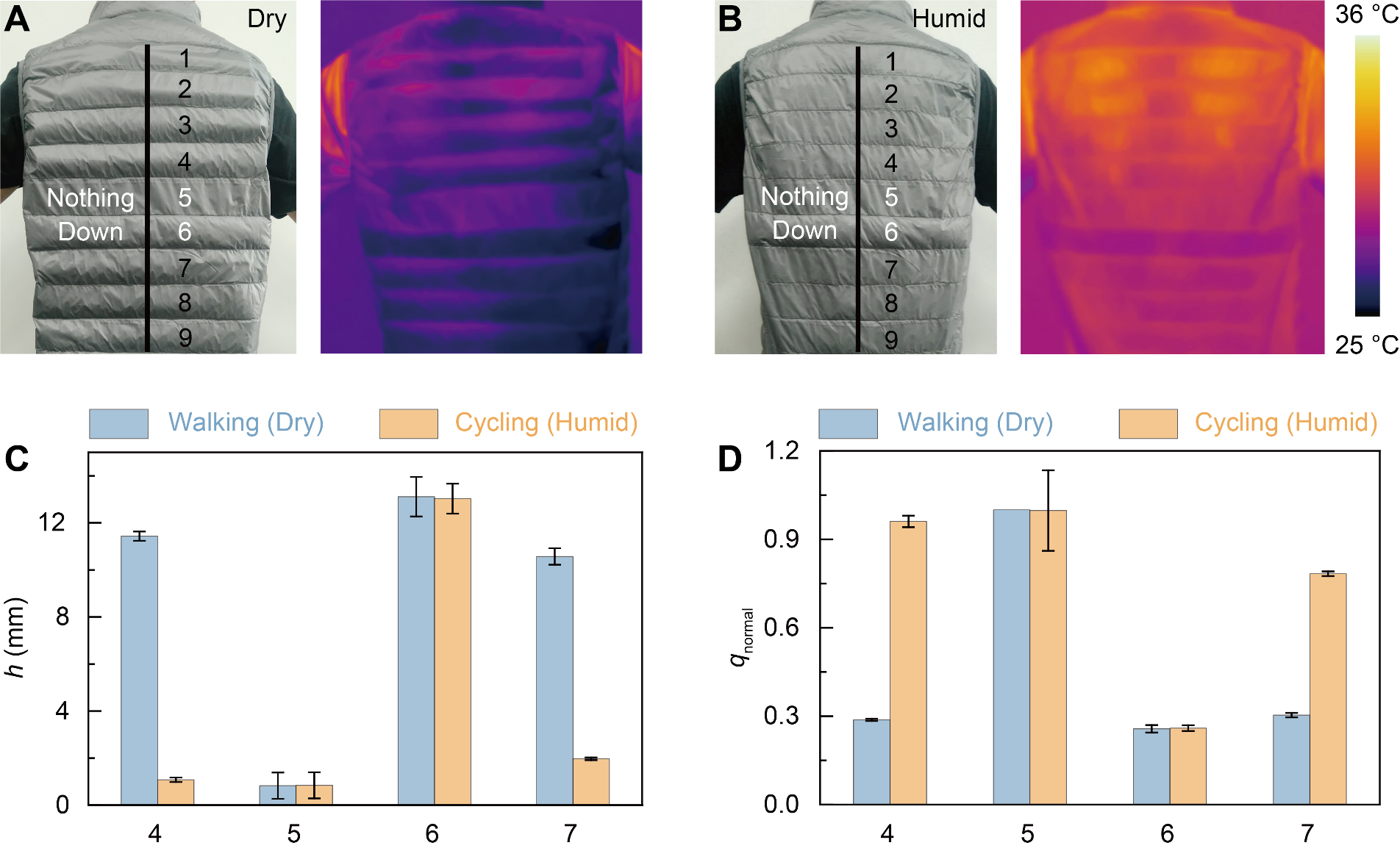

无缝融入日常,“会呼吸”的保暖服!如图4,研究人员将这种智能薄膜集成到商用羽绒服中,含该薄膜的特定区域能根据穿着者的干/湿状态自动调节厚度,制成自适应调温外套。户外实测显示:当穿着者从行走(干燥)切换到骑行(出汗)时,搭载该薄膜的区域厚度明显减小,散热显著增强,精准响应人体动态变化的散热需求。这证明该技术能无缝融入日常服饰,为户外运动者和工作者提供自适应的冬季热管理方案。

图4. SAWC的设计及户外应用。

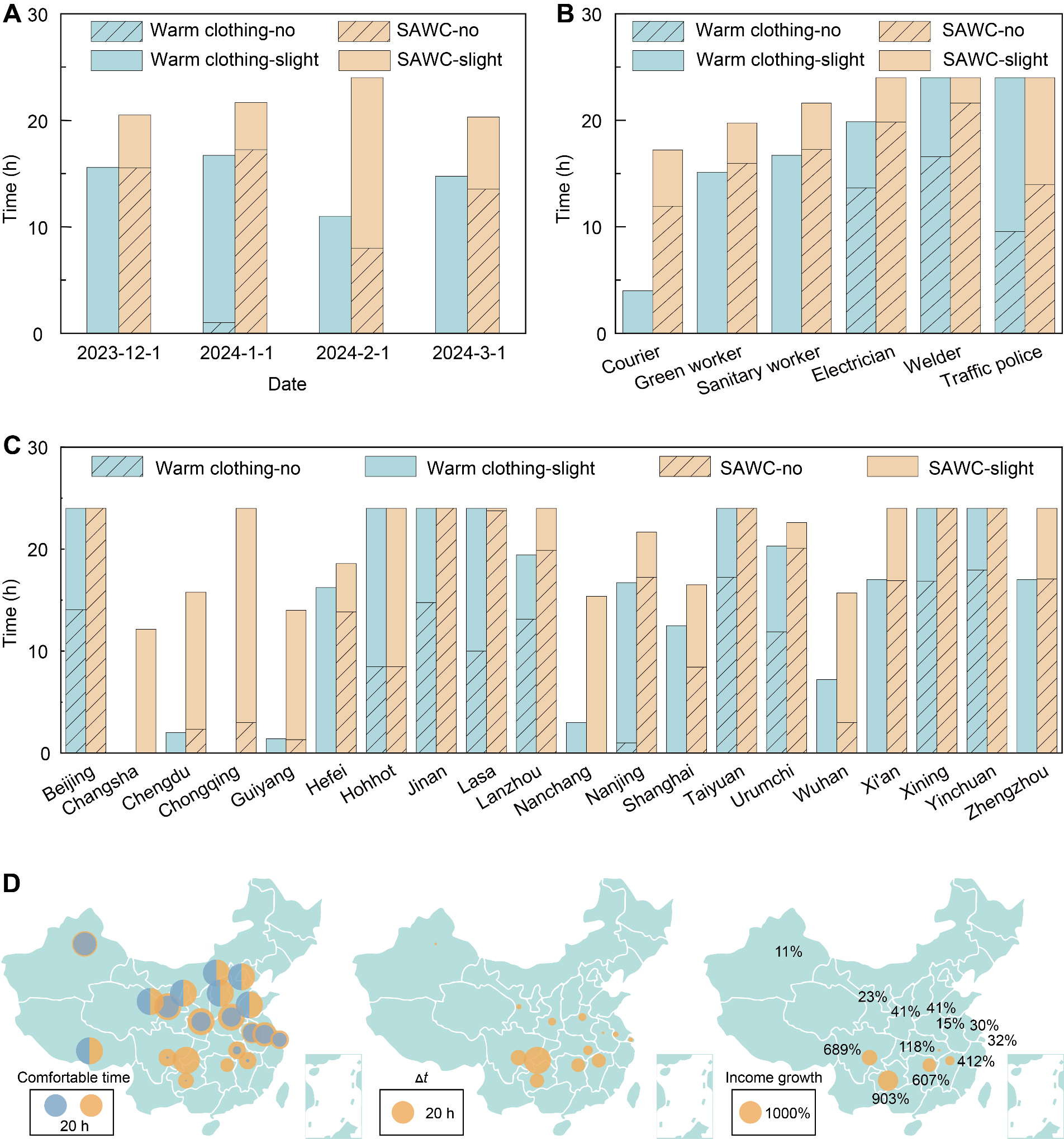

延长舒适时间,释放生产力潜能!如图5,基于PMV指数,SAWC可以显著延长“舒适时间”,揭示了其个人热管理及社会潜力。穿着SAWC的户外劳动者,平均每日处于舒适温度区间的时间延长7.1小时,在特定案例(如2024年2月1日环卫作业)中可进一步拓展到13小时!更关键的是,它将人体“零热应激”(最舒适)区间日均扩展4.7小时,让焊工、交警等艰苦工种有望实现“全天候体感舒适”。在中国二十个城市的模拟验证中,SAWC平均增加舒适时间5.8小时/天,延长“零热应激”时段7.5小时/天。聚焦核心工作时间(9:00-17:00),六大职业群体工作日舒适时间净增2.3小时。这有望为户外工作者改善劳动环境,降低健康风险,创造宝贵的“额外生产力窗口”。若将这部分舒适时间转化为有效工时,将带来可观的收入增长。

图5. 城市户外劳动者的舒适时间与收入增长模拟。

团队开发的基于天然无毒细菌纤维素的汗敏自适应保暖服为冬季热管理提供了绿色、高效的自适应方案,有望推动相关智能织物的发展及应用。

--校内链接--

--校外链接--

微信公众号