导读

电催化二氧化碳还原通过将二氧化碳转化为有价值的燃料和化学品,实现可持续的碳回收并减少对化石资源的依赖,对于减缓气候变化至关重要。在用于CO2RR的众多催化剂中,铜基材料,特别是铜氧化物催化剂,在反应过程中不可避免的会发生重构生成新的活性相(例如:金属铜颗粒)作为活性位点。然而,由于重构的不可控性,如何调控催化剂的重构,以实现CO2的高效转化为多碳(C2+)产品是一个问题。先前的研究表明,为了提升C2+产物的选择性和活性,在催化剂重构的过程中,同时实现高程度的重构以及对重构后生成金属铜颗粒的物理化学性质(例如:具有丰富的晶界、晶格应变、特定的暴露晶面等)进行调节是很有必要的。因此,深入研究CO2还原过程中催化剂的重构过程,并对这一过程进行可控调节,以实现目标产物的高选择性生产,是当前研究的重点。

南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士团队朱印龙教授课题组通过A位稀土调控策略调节层状铜酸盐(Ln2CuO4,Ln = La,Pr,Nd,Sm和Gd)中的Cu-O键极化率,以促进层状铜酸盐的表面重构生成更多高效的活性位点进而提升C2+产物的选择性和活性。本研究探讨了铜氧化物本身化学键对于催化剂重构行为的影响,为理解和调节CO2RR领域铜氧化物催化剂的重构和活性开辟了新的视角。相关研究成果以“Rare-Earth Regulated Bond Polarizability in Layered Cuprates for Promoted Surface Reconstruction Toward C2+ Electrosynthesis”为题发表在国际知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》。

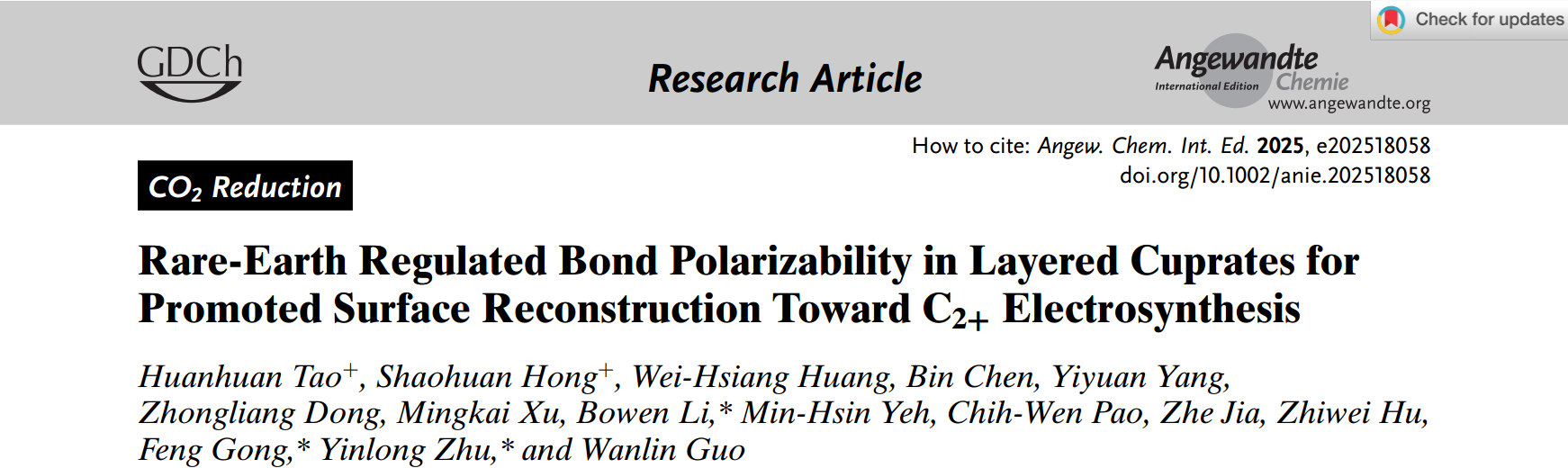

如图1所示,在还原电位下,铜氧化物中的Cu–O键会断裂,同时形成Cu–Cu金属键,导致原位形成铜颗粒或者铜@铜氧化物异质结构。根据库仑定律,键强度由成键原子的键长及其价态决定,并且由于键极化率与键强度成反比。因此弱Cu–O键强度对应于大的键极化率,意味着键更易断裂,从而促进更快的铜氧化物重构,形成更多具有更小粒径(例如增加活性位点暴露)和优选电子/结构性质(例如稳定关键中间体)的金属铜颗粒。因此,提高C2+生产的铜氧化物催化剂的设计原理是通过降低价态和拉伸键长来增大Cu–O键极化率,从而促进表面重构。

图1. Cu–O键极化率促进铜氧化物表面重构的设计策略示意图

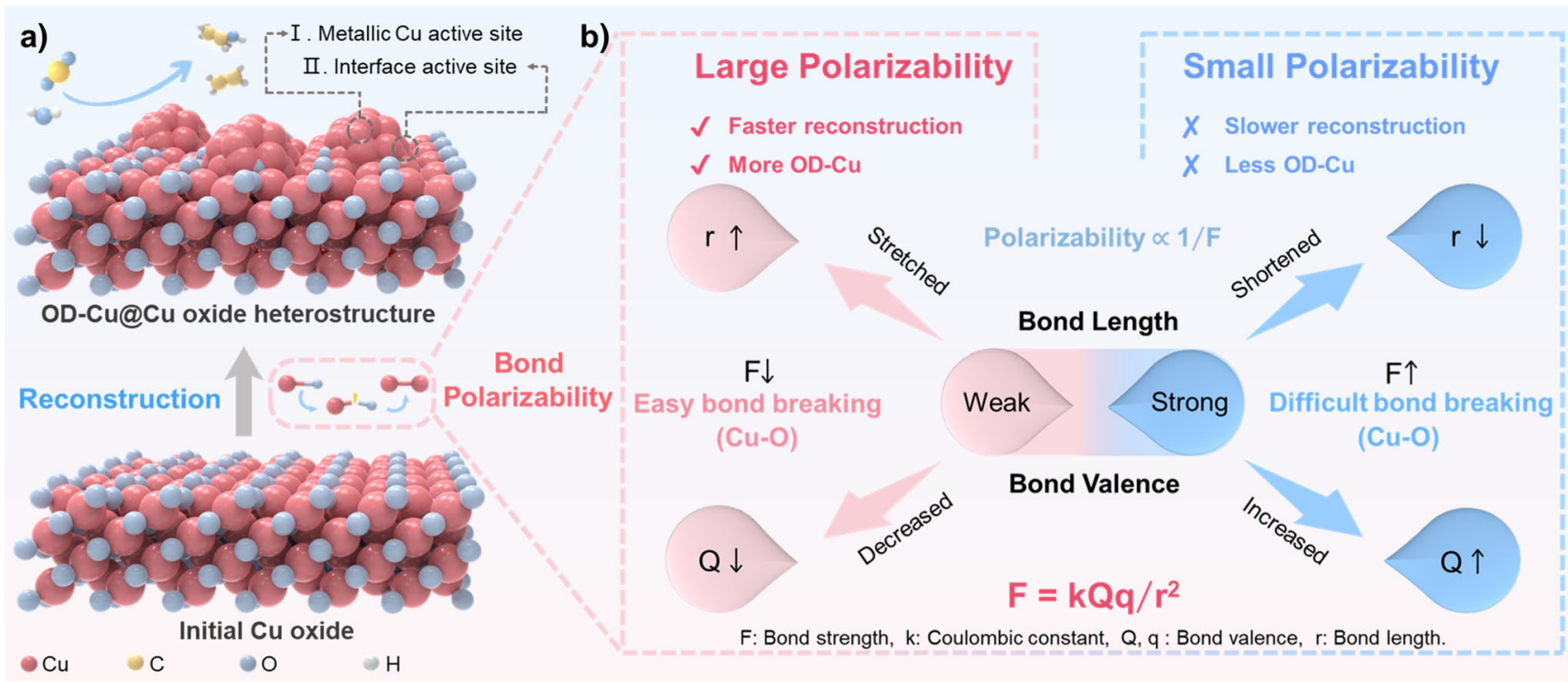

研究人员通过简单的A位调控策略设计和制备了一系列的层状铜酸盐(Ln2CuO4,Ln = La,Pr,Nd,Sm和Gd)中的Cu-O键极化率(图2)。XRD结果显示,所有的Ln2CuO4样品均成纯相,有趣的是,只有La2CuO4具有空间群为Fmmm的正交结构,归属于T相(K2NiF4型),Cu为八面体六配位;而其他Ln2CuO4样品表现出具有空间群为I4/mmm的四方结构,归属于T′相(Nd2CuO4型),Cu 为平面四配位(无顶氧)。AC-TEM和EDS分析进一步验证了Pr2CuO4的晶体结构和元素分布均匀性。SEM观察到样品呈现纳米颗粒聚集成较大块状的形态,且具有低比表面积。

图2. Ln2CuO4的结构表征

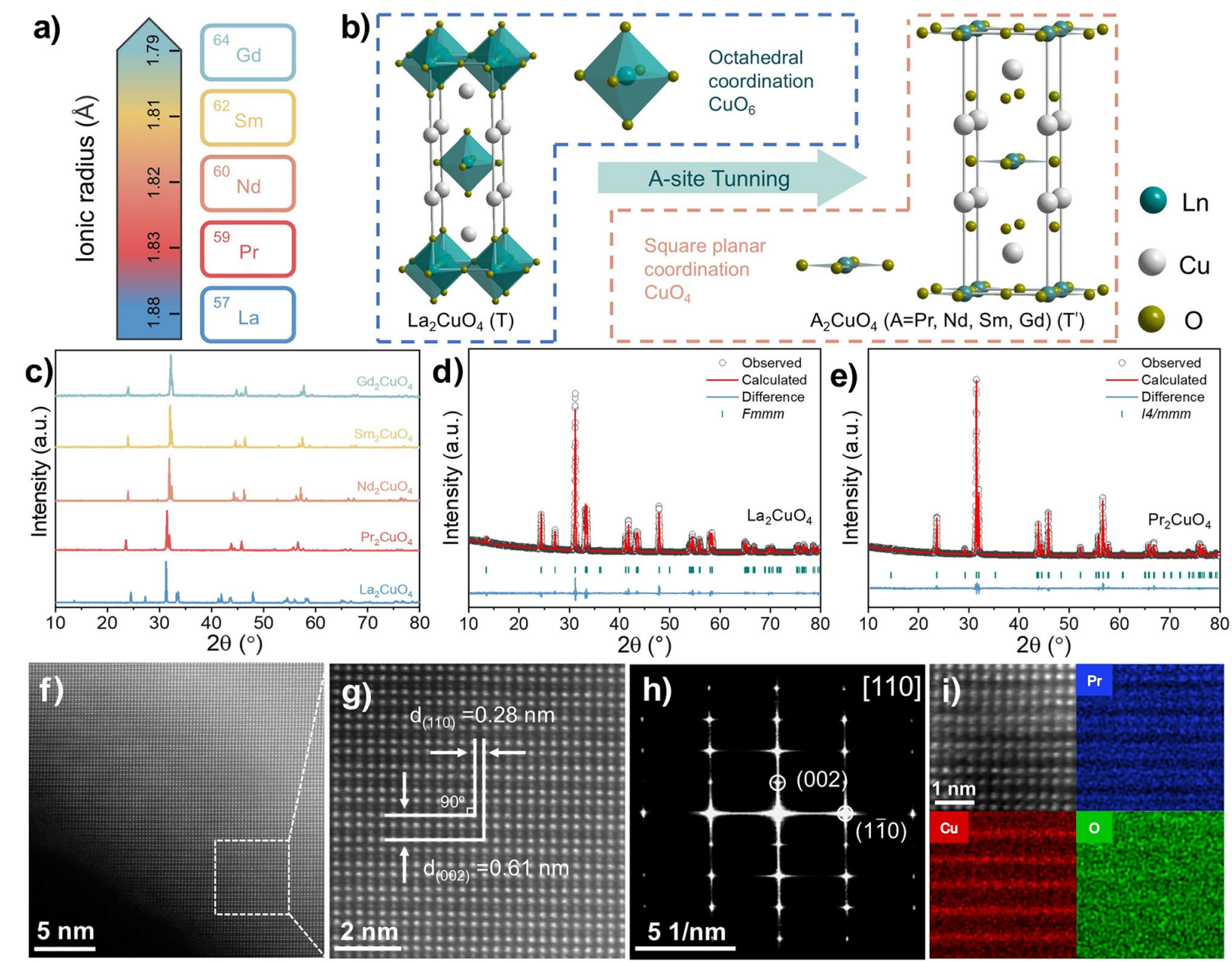

为了进一步确认Ln2CuO4催化剂的电子和原子结构,利用X射线吸收光谱(XAS)对Ln2CuO4催化剂进行了精细分析(图3)。XANES和EXAFS分析表明,通过A位调控可以有效的调节Ln2CuO4催化剂中Cu的平均价态和Cu-O键的键长,进而调控催化剂的Cu-O键极化率。以拥有最大Cu-O键极化率的Pr2CuO4为代表,其具有最小的Cu价态和最长的Cu-O键,表明在CO2RR过程中更容易发生Cu-O键的断裂。

图3. A位调控策略调节Ln2CuO4中Cu-O键极化率

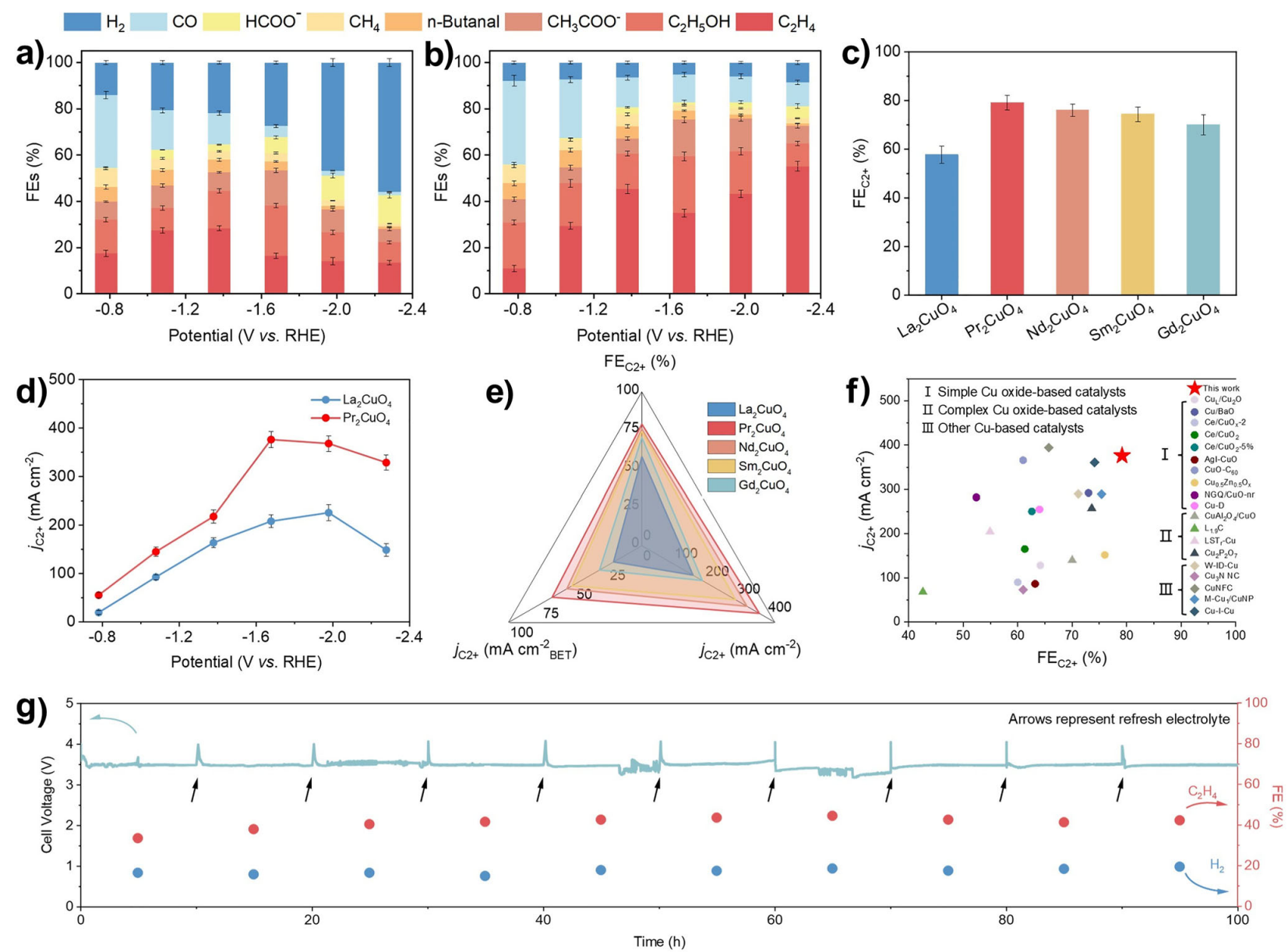

如图4所示,在1 M KOH流动电解池中:Ln2CuO4催化剂的C2+产物的选择性和活性与催化剂本身的Cu-O键极化率呈正相关关系。其中Pr2CuO4表现最优:在−1.7 V vs RHE的电位下,C2+产物法拉第效率为79.2%;C2+产物的分电流密度为376.2 mA cm-2;并且在MEA电解槽中200 mA cm-2的电流密度下可以稳定运行100 h。

图4. Ln2CuO4催化剂的CO2RR表现

通过理论计算结合原位表征的方式深入研究Cu-O键极化率驱动的表面重构机制。如图5所示,催化剂的Cu偏析能与其本身的Cu-O键极化率呈负相关,即随着Cu-O键的极化率的增加,催化剂中的Cu更容易从体相迁移到催化剂表面;原位的XANEs和Raman结果表明,拥有较大极化率的Pr2CuO4催化剂在CO2RR过程中,Cu的平均价态下降更快,原始铜酸盐的结构峰消失的更快,证明拥有更大极化率的催化剂,更容易发生重构。此外,反应后的XPS和TEM进一步证明了这一点:随着Cu-O键极化率的增加,反应后Cu0物种含量越高,重构生成的金属Cu颗粒粒径越小、数量越多且晶格带有拉伸应变。

图5. Cu-O键极化率对Ln2CuO4表面重构的影响

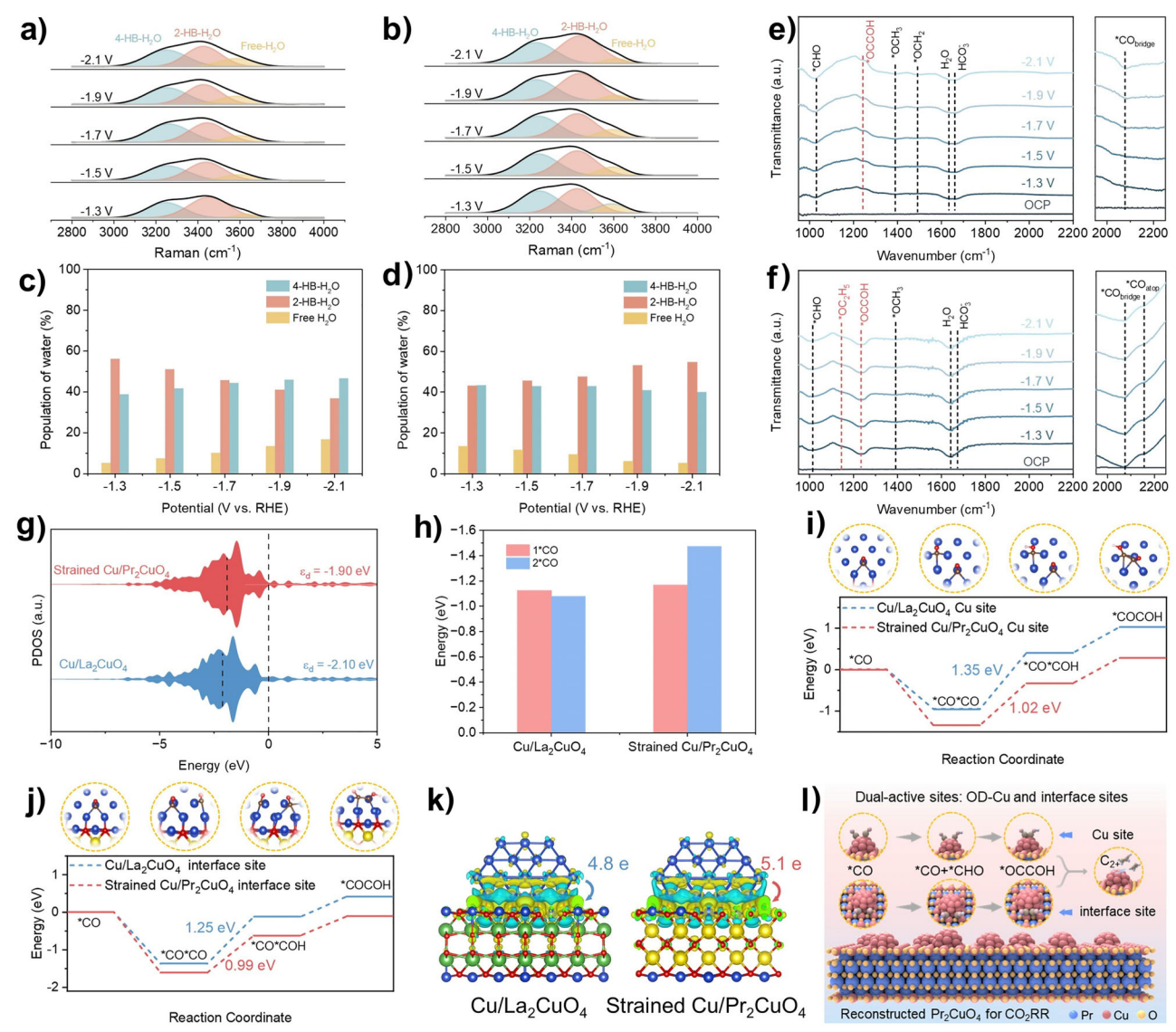

如图6,原位光谱和DFT理论计算分析表明:在CO2RR过程中,Pr2CuO4表面氢键网络(4-HB·H2O, 2-HB·H2O)比例较高,有效抑制自由水(free H₂O),有利于C–C偶联;并且原位ATR-FTIR在Pr2CuO4表面检测到更强的*OCCOH、*OC2H5等C–C偶联中间体信号和*CO信号;而*OCH3、*OCH2等深度氢化中间体信号较弱,表明C–C耦合主要途径为*CO+*CHO,而非*CO+*CO。DFT结果表明,Pr2CuO4表面重构生成的具有拉伸应变的Cu纳米粒子的d-带中心更靠近费米能级,更有利于强化*CO吸附;并且Cu/ Pr2CuO4界面存在更强电荷转移(5.1 e),而界面处的SMSI效应还可以促进电子积累与CO₂活化。由此产生的双活性位点可以有效的促进*CO吸附降低C–C耦合能垒,显著提高C2+产物的产率。

图6. 重构后的Ln2CuO4对于CO2RR生成C2+的机理研究

该研究提出的键极化率调控铜氧化物催化剂重构行为策略不仅为高效的CO2RR催化剂的设计提供了新思路,而且从键断裂和重组的角度为理解重构过程提供了宝贵见解。

作者信息:

南京航空航天大学博士研究生陶欢欢和东南大学硕士研究生洪少桓为论文共同第一作者;朱印龙教授、李博闻副教授与东南大学巩峰教授为共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202518058

招生信息:

1. 博士后/研究助理:电催化与电合成、光催化、电解槽/燃料电池器件、催化与表界面、DFT理论计算、H+/OH-选择性膜等领域有相关经验,已经获得或者将于近期获得博士学位;

2. 博士/硕士研究生:博士生1-2 /年;硕士生3-5/年。

课题组主页: https://www.x-mol.com/groups/Zhu_Yinlong

--校内链接--

--校外链接--

微信公众号